骨幹之聲 | 楊顏菲:好書分享——朱光潛《談美》

發布時間🟡:2020-09-28 15:47:02 字體:小大

大家是否有過這樣的經曆?一幅畫、一首歌、一處景、一首詩、一朵花、一張笑臉、一個背影………能讓我們心靈為之一顫💡,不由感歎♚:好美。“美”在生活中必不可缺,它來源生活🖇,常悄無聲息、偶然闖入、震撼心靈。今年年初,一次偶然的機會🧑🏼🏭,讓我有幸遇到了朱光潛先生和《談美》。初見🤾🏽,就被先生的博學多才✂️、貫通古今給折服了。朱光潛先生就像一位老朋友般,將“美”深入淺出7️⃣,娓娓道來。今天我和大家分享的書籍是朱光潛先生的《談美》🎑。

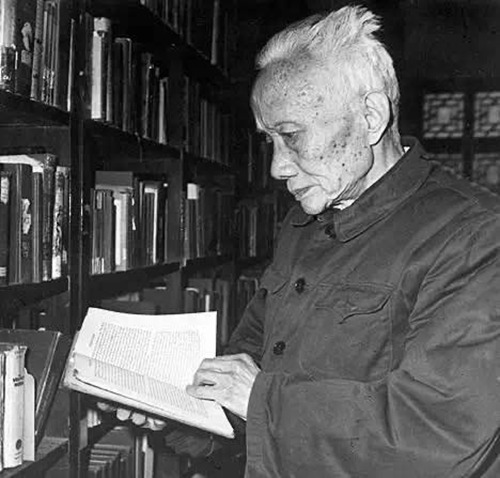

作者介紹

朱光潛先生,我國著名的美學家🙋🏼、文藝理論家、教育家、翻譯家。1925年起先後赴英🍑、法等國學習👷🏼,獲博士學位⟹。1933年回國,曆任北京大學、四川大學🙇🏽、武漢大學教授👨🦯➡️。曆任二、三👮🏼、四、五屆全國政協委員,中國民主同盟三、四屆中央委員,中國美學學會會長,中國外國文學學會常務理事,中國社會科學院學部委員🧑🏽🏫,香港大學名譽教授等職。主要從事美學研究工作,試圖以馬克思主義指導自己的學術研究✨,是我國現代比較美學和比較文學的拓荒者之一。主要的著作有《談美》《談美書簡》《給青年人的十二封信》《西方美學史》《悲劇心理學》《文藝心理學》《西方學史》等。

書籍分享

《談美》是朱光潛先生于1932年寫的一本美學入門書,是朱光潛先生繼《給青年的十二封信》之後的“第十三封信”。《談美》以書信的方式將對藝術與人生關系的深刻體悟滲透在質樸清新的文字中🍩,“引讀者由藝術走入人生🤏,又將人生納入藝術之中”(朱自清語),解決了人們對于美學的疑問,從最簡單的美學開始,為我們講述一些關于美學的知識♻,值得我們去細細品味和欣賞。

一😙🤦🏽♀️、什麼是美?

對于美,每個人都有不同定義🧎♂️➡️。正所謂🖱:一千個讀者就有一千個哈姆雷特🙅!但在《談美》一書中,朱先生帶領我們走出“柳暗”進入“花明又一村”,給了我們一個“美”的答案。如書中寫到的一句話🕰:“美是發自內心的一種感知,你內心的一種認識,並不是根據一些概念來判斷的🍪。美學必須建立在一個基點上,這個基點就是從現實生活出發,而不是從抽象概念出發,是起源于人們的吃飯穿衣,男婚女嫁,獵獲野獸,打群仗來劫掠食物、女俘以及勞動和生產之類日常生活實踐中極平凡卑微的事物。

二🫅、如何創造美

如何創造美?在《談美》中,朱光潛先生說🪼,“自然美為許多最普遍的性質之總和🤵🏽。就每個獨立的性質說,它是最普遍的;但是就總和說✅,它卻不可多得,所以成為理想🫱🏿,為人稱美。”在美的普遍性中找到美的特殊性,便意為對美的一種創造。即美的藝術價值是在美的共性中找到個性的美。畫家個人繪畫創造美👍🏼💇🏽,演員通過影視戲劇創造美,廚師通過菜肴創造美食。生活中我們可以嘗試創造美,創造美的形式千變萬化,但最重要的,是不能失去對美的追求。

三🖕🏿、做人也是一種美學

在《談美》文中📘,朱光潛先生教導我們說🫔:“我們幹的是科學工作,是一項必須實事求是🧔♀️,玩不得一點虛假的艱苦工作。既要有清醒的頭腦和堅定的恒心🧑🍼🔮,也要有排除一切幹擾和阻礙的勇氣。”其實,做人又何嘗不是一種美學呢?朱光潛先生奉行的“三信主義”🙇🏽。即此身,此時,此地🦹🏿♀️。此身應該做而能做的事👩🏼⚕️,就得由此身擔當得起,不推諉給別人🤨。此時應該做而且能夠做的事,就該在此時做🎧,不推延給未來🤾🏿♀️📶。此地應該做而且能夠做的事,就得在此地做,不推諉到想象中的另一地去做。“三信主義”傾注了朱光潛先生對美學的極致追求,很值得我們去學習🧖🏻♂️。

感觸分享——對教育的思考

朱光潛先生當時寫《談美》這本書時,戰事頻頻,青年人非常迷茫,朱光潛先生認為情感比理智重要,要洗刷人心,並非幾句道德家言可了事,一定要從“怡情養性”做起🦆,要求人心淨化,先要求人生美化。

我覺得現在談“美”,是一個絕佳的時機。我們平時說“素質教育”⚓️,簡單地說🏋🏿♀️,要讓學生德智體美勞全面發展,其中的“美”,指的就是美育🏍。2015年,我國就頒布了《國辦美育意見》🧏🏻🚈,目前教育部正在起草《關于全面加強和改進新時代杏彩體育美育工作的意見》,正式將杏彩美育納入教育評價體系🐇。蘇霍姆林斯基講📶:為什麼要重視美育?就是要讓孩子一直和美好的東西打交道🧑🏽🍼,這樣他看到醜惡的東西就不能容忍了。因此,我們的教育規律之一,就是用美好的東西把邪惡🧑🏼💻、醜惡的東西擠跑👩🏿🌾。那就也美育。那如何進行美育教育呢➜?我的理解是:

一、美育需要營造和諧環境。

美在和諧自然中。一個人的成長是不斷習得的過程👉🏻,和他所處的環境、經曆有很大的關系。孟母三遷,擇鄰而處之,不就是為了給孩子選擇一個好的成長環境嗎?因此🤰🏿,在杏彩的美育工作中,為學生營造一個和諧氛圍🏈,尤為重要。和諧的環境要包括和諧的師生關系、課堂氛圍👩🎓、校園環境等🅱️。

二、美育需要教師提升素養。

關于美學的書籍👇🏽,如黑格爾《美學》、李澤厚《美的曆程》🫶、貢布裡希《藝術的故事》等,被我們所熟知🧿,他們從不同的角度講述“美”。而朱光潛先生的《談美》,講的也只是個框架🔼。但朱光潛先生給我最大的觸動是他的博學。先生對中國傳統文化、詩詞熟悉到信手拈來,令人歎服😂,讓我慚愧🥶。反思自己,自己的書讀的還是太少了👷🏼♂️,身上還有很多地方需要提升🎓。

學生的成長和教師的潛移默化、言傳身教⛓️💥、悉心教導緊密相關📟。上學期末,在一場學生活動中,獲得中國咖啡比賽沖煮比賽海南賽區冠軍的1819班林時楠分享了咖啡豆的相關知識👨🏻🦯。他嫻熟的沖煮手法、有趣的講解及現場的表現讓在場的師生讚歎有加。在他的身上🚉,我們看到了班主任🏋🏼、同時也是咖啡比賽帶賽老師黃蕾老師的影子。

教師大方得體,學生才能知禮懂禮;教師積極陽光,學生才能熱愛生活👤;教師嚴謹治學🎥、學生才能一絲不苟。教師博覽群書👨👧👧,學生才能博聞多識。美育從提高教師素養開始,內外兼修的教師才能給學生各種美的體驗。

三、美育需要精神培養。

少專委會會長胡正榮曾說過“我們這一代是互聯網的移民,今天青少年都是互聯網上的原住民”。當下,很多學生除了基本的生活、生理需求🏄🏽,其餘時間都是與網絡為伍🧑🏼🎄,無聊時玩手機、看直播🙆🏿、打遊戲。互聯網中的虛擬世界↗️,不知不覺中讓他們覺減輕家庭負擔📰。換句話說,只要學生努力,學生在校期間基本的生活可以得到保障。在物質得到保障的基礎上🧖🏼,我們需要關注的是學生精神層面的需求。如果學生們空閑時間有事可做、想去做事。那會不會改善、甚至能改變他們的生活方式呢?我想,藝術可以👩🏻⚖️。

藝術能使人身心愉悅。音樂、美術👮♀️、舞蹈等的魅力👰🏽♂️,能讓學生在學習,在藝術的熏陶中充實生活,得到宣泄⚾️。我們都知道“刀工”是烹飪的而一項基本功,需要不停的🦶、反複的練習🎋。這種練習很枯燥。但一次🧗🏼♀️,路過蔡親寧老師的教室時⚔️,他帶著學生🧑🏿🔬,邊唱歌邊練習👮🏿,音樂聲使得原本枯燥無味的課堂立馬有了活力💦,學生個個精神飽滿,熱情十足。我想,這就是音樂的魅力。

朱光潛先生在《談美》中,說到🌼🐋:“人生本來就是一種較廣義的藝術🧖🏽♂️。每個人的生命史就是他自己的作品。這種作品可以是藝術的,也可以不是藝術的,正猶如同是一種頑石,這個人能把它雕成一座偉大的雕像,而另一個人卻不能使它“成器”,分別全在性分與修養。知道生活的人就是藝術家🕵🏻,他的生活就是藝術作品☁️。”作為一名教師,我們所扮演的角色就是和學生一起打造屬于他的藝術品。

一本好書,需要慢慢品讀。如人生,因為有趣👨🏼🎤🍸,才需要去欣賞。慢是一門藝術,欣賞也是一門藝術🟤,“慢慢走,欣賞啊”,借用朱光潛先生在《談美》中引用的阿爾卑斯上的標語結束此次分享,謝謝大家📻。

瓊公網安備 46010502000509號

瓊公網安備 46010502000509號